六孫王神社

| 住所 | 〒601-8471 京都府京都市南区八条町509 |

|---|---|

| 開閉時間 | 9:00〜17:00 |

| 受付時間 | 9:00〜17:00 |

| 定休日 | なし |

| 電話番号 | 075-691-0310 |

| 公式サイト | http://www.rokunomiya.ecnet.jp/index.html |

| 公式SNS |

-

御祭神

六孫王大神

天照皇大御神

八幡大神 -

御鎮座

応和元年(961年)

詳しく見る

| アクセス |

JR各線、近鉄京都線、地下鉄烏丸線 |

|---|---|

| 駐車場 |

あり(台数を教えてください) |

神社の様子

六孫王神社について

| 読み方 | ろくそんのうじんじゃ |

|---|---|

| 住所 | 〒601-8471 京都府京都市南区八条町509 |

| 開閉時間 | 9:00〜17:00 |

| 受付時間 | 9:00〜17:00 |

| 定休日 | なし |

| 電話番号 | 075-691-0310 |

| 公式サイト | http://www.rokunomiya.ecnet.jp/index.html |

| 公式SNS |

御祭神と御由緒

御由緒

六孫王は、清和天皇の六男を父として生まれ、経基と名づけられたが、皇室では六男の六と天皇の孫ということで六孫王と呼ばれていた。

十五才にて元服、源の姓を賜わり、先例に従い臣籍に加えられたとある。承平・天慶の乱に東国・西国の追討使を承り、現地に赴き凱旋の後、鎮守府将軍に任じられた。

王は現在の社地に住居を構え、臨終に臨み「霊魂滅するとも龍(神)となり西八条の池に住みて子孫の繁栄を祈るゆえにこの地に葬れ」と遺言された。王の長子満仲公は遺骸を当地に埋葬され(本殿後方に石積の神廟がある)その前に社殿を築いたのが、六孫王神社の始まりである。(平安時代中期)

境内中央の池を神龍池といい、その側に満仲誕生のおり井戸上に琵琶湖の竹生島より弁財天を勧請し、安産を祈願し産湯に使ったと云う、誕生水弁財天社がある。(6月13日弁財天御開帳祭)

江戸時代五代将軍綱吉の時代に現在の本殿・拝殿等建物が再建された。毎年十月体育の日に例祭(再興が元禄より始まり宝永年間に完成したゆえ別名“宝永祭”とも謂われる)が行われる。

王の後裔には源義家・頼光・頼政・木曽義仲・頼朝等、また足利・新田・細川・島津・山名・今川・明智・小笠原・徳川等の武将が多数輩出され、それぞれ子孫繁栄されている。

昔は、六ノ宮権現とも呼ばれ、今昔物語に「六の宮」それを基に芥川龍之介が「六の宮の姫君」にも載せている。小泉八雲著の「怪談」には、「弁天の同情」と題して不思議な夫婦の出会いの話が紹介されている。

【神社紋】

経基王は牡丹が非常に好きで邸宅に牡丹を植え、その花園が嵯峨まで続いているほどあったゆえ、神社紋を牡丹としたと伝えられる

御祭神

六孫王大神

(ろくそんのうおおかみ)

天照皇大御神

八幡大神

御鎮座

応和元年(961年)

御神徳

子孫繁栄・安産祈願

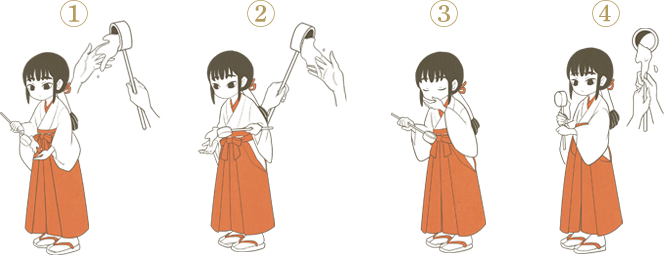

参拝の作法

鳥居の前では一礼をしましょう。

神域に入ったら静かに参道を進みます。

参道の中央は神様の通り道とされていますので、端に寄って歩きましょう。

手水舎にて手と口を清めます。

- 1)右手で柄杓を持ち水をくみ、左手を清めます

- 2)柄杓を左手に持ち替え、右手を清めます

- 3)柄杓を右手に持ち替え、左手で水を受け、口をすすぎます

- 4)左手を清めます

- 5)残った水で柄杓の柄を清め、元に戻します

賽銭箱の前に立ったら軽くお辞儀をし、賽銭箱にお賽銭を入れます。

「二拝二拍手一拝」の作法で拝礼し、軽くお辞儀をしてから退きます。

ご祈禱

| 受付時間 | 9:00〜17:00 |

|---|---|

| 所要時間 | 約30分 |

| 受付場所 | 六孫王神社 社務所 |

| ご祈祷・お祓いの種類 | 子授け・安産祈願・初宮詣・七五三・勧学祭(入学・進級)・合格祈願・厄除け・八方塞り・方位除け・歳祝い・お祓い・交通安全・車のお祓い・その他ご祈願・地鎮祭・出張祭典・会社/団体の出張祭典 など |

| 各種初穂料 (ご祈祷料) |

お気持ちでお納めください。 |

| ご予約 |

お問い合わせください。 |

| 撮影 |

お問い合わせください。 |

| 備考 |

諸祈願・ご祈祷・出張祭など随時お受けいたしますので、何事によらずご相談下さい。

|

出張祭典について

お電話にてお問い合わせください。

お焚き上げについて

お電話にてお問い合わせください。

厄年表

男性

| 前厄 | 24歳 平成15年生 (2003年) |

41歳 昭和61年生 (1986年) |

60歳 昭和42年生 (1967年) |

|---|---|---|---|

| 本厄 | 25歳 平成14年生 (2002年) |

42歳 昭和60年生 (1985年) |

61歳 昭和41年生 (1966年) |

| 後厄 | 26歳 平成13年生 (2001年) |

43歳 昭和59年生 (1984年) |

62歳 昭和40年生 (1965年) |

女性

| 前厄 | 18歳 平成21年生 (2009年) |

32歳 平成7年生 (1995年) |

36歳 |

60歳 昭和42年生 (1967年) |

|---|---|---|---|---|

| 本厄 | 19歳 平成20年生 (2008年) |

33歳 平成6年生 (1994年) |

37歳 平成2年生 (1990年) |

61歳 昭和41年生 (1966年) |

| 後厄 | 20歳 平成19年生 (2007年) |

34歳 平成5年生 (1993年) |

38歳 平成元年生 (1989年) |

62歳 昭和40年生 (1965年) |

方位除け

一白水星

| 中央(八方塞がり) | ||

|---|---|---|

| 100歳 昭和2年生 |

91歳 昭和11年生 |

82歳 昭和20年生 |

| 73歳 昭和29年生 |

64歳 昭和38年生 |

55歳 昭和47年生 |

| 46歳 昭和56年生 |

37歳 平成2年生 |

28歳 平成11年生 |

| 19歳 平成20年生 |

10歳 平成29年生 |

1歳 令和8年生 |

四緑木星

| 北東(表鬼門) | ||

|---|---|---|

| 103歳 大正13年生 |

94歳 昭和8年生 |

85歳 昭和17年生 |

| 76歳 昭和26年生 |

67歳 昭和35年生 |

58歳 昭和44年生 |

| 49歳 昭和53年生 |

40歳 昭和62年生 |

31歳 平成8年生 |

| 22歳 平成17年生 |

13歳 平成26年生 |

4歳 令和5年生 |

六白金星

| 北(困難宮) | ||

|---|---|---|

| 105歳 大正11年生 |

96歳 昭和6年生 |

87歳 昭和15年生 |

| 78歳 昭和24年生 |

69歳 昭和33年生 |

60歳 昭和42年生 |

| 51歳 昭和51年生 |

42歳 昭和60年生 |

33歳 平成6年生 |

| 24歳 平成15年生 |

15歳 平成24年生 |

6歳 令和3年生 |

七赤金星

| 南西(裏鬼門) | ||

|---|---|---|

| 106歳 大正10年生 |

97歳 昭和5年生 |

88歳 昭和14年生 |

| 79歳 昭和23年生 |

70歳 昭和32年生 |

61歳 昭和41年生 |

| 52歳 昭和50年生 |

43歳 昭和59年生 |

34歳 平成5年生 |

| 25歳 平成14年生 |

16歳 平成23年生 |

7歳 令和2年生 |

七五三

3歳(男女)

満年齢 数え年 |

5歳(男)

満年齢 数え年 |

7歳(女)

満年齢 数え年 |

戌の日安産祈願吉日

赤文字の日は大安の戌の日となっていますので、ぜひ参考にしてください。

令和8年(2026年)

| 1月 | 12日(月)・24日(土) |

|---|---|

| 2月 | 5日(木)・17日(火) |

| 3月 | 1日(日)・13日(金)・25日(水) |

| 4月 | 6日(月)・18日(土)・30日(木) |

| 5月 | 12日(火)・24日(日) |

| 6月 | 5日(金)・17日(水)・29日(月) |

| 7月 | 11日(土)・23日(木) |

| 8月 | 4日(火)・16日(日)・28日(金) |

| 9月 | 9日(水)・21日(月) |

| 10月 | 3日(土)・15日(木)・27日(火) |

| 11月 | 8日(日)・20日(金) |

| 12月 | 2日(水)・14日(月)・26日(土) |

令和9年(2027年)

| 1月 | 7日(木)・19日(火)・31日(日) |

|---|---|

| 2月 | 12日(金)・24日(水) |

| 3月 | 8日(月)・20日(土) |

| 4月 | 1日(木)・13日(火)・25日(日) |

| 5月 | 7日(金)・19日(水)・31日(月) |

| 6月 | 12日(土)・24日(木) |

| 7月 | 6日(火)・18日(日)・30日(金) |

| 8月 | 11日(水)・23日(月) |

| 9月 | 4日(土)・16日(木)・28日(火) |

| 10月 | 10日(日)・22日(金) |

| 11月 | 3日(水)・15日(月)・27日(土) |

| 12月 | 9日(木)・21日(火) |

- 年間行事

- 1月

-

1日 元旦祭

新年を祝う祭祀です。全国の神社で歳旦祭が行われます。

8日 成人式 とんど祭

第二日曜日に執り行います。

- 2月

-

3日 節分祭

節分は立春の前日のことです。2月の3日か4日にあたります。

- 3月

-

春分の日 祖霊祭

春分の日に執り行います。

- 4月

-

第二日曜日 源氏祭

第二日曜日に執り行います。

- 6月

-

13日 弁財天御開帳祭

30日 夏越の祓祭

日々の生活で知らず知らずの間に積み重なった罪穢を祓う儀式です。6月30日と12月31日に行われます。

- 9月

-

秋分の日 祖霊祭

秋分の日に執り行います。

- 10月

-

体育の日 宝永祭(例祭)神幸祭

体育の日に執り行います。

- 11月

-

随時 七五三詣

11月中は随時受け付けております。

第三日曜日 御火焚祭 (おひたきさい)

第三日曜日

- 12月

-

31日 除夜祭

授与品・御朱印

- お守り

- 〇

- おみくじ

- 〇

- 絵馬

- 〇

- 御朱印

- 〇

- 御朱印帳

- ×

- お焚き上げ

- 〇