八剱八幡神社

| 住所 | 〒292-0831 千葉県木更津市富士見1-6-15 |

|---|---|

| 開閉時間 | 24h |

| 受付時間 | 24時間お参りすることができます。 |

| 定休日 | なし |

| 電話番号 | 0438-23-8881 |

| 公式サイト | http://www.yaturugi.net/ |

| 公式SNS |

-

御祭神

誉田別命

息長足姫命

足仲彦命

素盞鳴命

日本武尊 -

御鎮座

不明

詳しく見る

| アクセス |

車 電車 駅西口 |

|---|---|

| 駐車場 |

境内へ駐車可能 |

神社の様子

八剱八幡神社について

| 読み方 | やつるぎはちまんじんじゃ |

|---|---|

| 住所 | 〒292-0831 千葉県木更津市富士見1-6-15 |

| 開閉時間 | 24h |

| 受付時間 | 24時間お参りすることができます。 |

| 定休日 | なし |

| 電話番号 | 0438-23-8881 |

| 公式サイト | http://www.yaturugi.net/ |

| 公式SNS |

御祭神と御由緒

御由緒

古く、鎮座地一帯を八剱の里と呼び、その里の神は八剱の神として祀られていたと伝えられる。

日本武尊が御東征の折り、相模よりこの地へ船で渡ろうとしたが、海の神の怒りによって暴風雨になり転覆寸前となる。怒りを鎮めるため、妃橘姫が日本武尊の身代わりとなり御入水なされた。

日本武尊は木更津へと無事にお着きになったが姫の死を慎んで暫く当社にご滞留され、後に御祭神として祀られるようになった。

また源頼朝公が房総にて挙兵した際、当社で戦勝を祈願されたと伝えられている。鎌倉開幕にあたり、当社の武徳に報賽するため神領を寄進して社殿を造営し、これによって八幡神を祀るようになったとされる。

御祭神

誉田別命・息長足姫命・足仲彦命・素盞鳴命・日本武尊

御鎮座

不明

御神徳

厄除け・方位除・家内安全・商売繁盛・病気平癒・身体健全・安産・交通安全・学業成就・良縁・海上安全

文化財・宝物など

徳川家康公寄進の銅鳥(指定文化財)

格天井装飾画(指定文化財)

五大力船(ごだいりきせん)絵馬(指定文化財)

嶺田楓江(みねだふうこう)寿碑(指定文化財)

平田篤胤短冊

平田篤胤書翰

大日本國東海道上總州圖

応永17年(1410)11月8日奉納の鐘(梵鐘銘の拓本)

永禄8年(1565)小弓城主・原上總介胤貞書翰

安永2年(1772)社殿再建の上棟の御槌(きづち)

寛政2年(1790)境界杭まで書かれた境内図

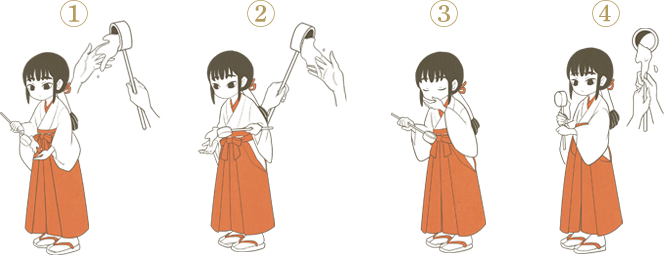

参拝の作法

鳥居の前では一礼をしましょう。

神域に入ったら静かに参道を進みます。

参道の中央は神様の通り道とされていますので、端に寄って歩きましょう。

手水舎にて手と口を清めます。

- 1)右手で柄杓を持ち水をくみ、左手を清めます

- 2)柄杓を左手に持ち替え、右手を清めます

- 3)柄杓を右手に持ち替え、左手で水を受け、口をすすぎます

- 4)左手を清めます

- 5)残った水で柄杓の柄を清め、元に戻します

賽銭箱の前に立ったら軽くお辞儀をし、賽銭箱にお賽銭を入れます。

「二拝二拍手一拝」の作法で拝礼し、軽くお辞儀をしてから退きます。

ご祈禱

| 受付時間 | 9:00~16:00 |

|---|---|

| 所要時間 | 約20分 |

| 受付場所 | 境内 社務所 |

| ご祈祷・お祓いの種類 | 初宮詣、七五三詣、安産祈願、交通安全 、厄除、方除、合格祈願、必勝祈願、成人奉告、結婚奉告、心願成就、家祓い、商売繁昌、家内安全、海上安全、病気平癒、お礼参り、神恩感謝 |

| 各種初穂料 (ご祈祷料) |

金5000円以上のお気持ちを納めてください。 |

| ご予約 |

お問い合わせください |

| 撮影 |

お問い合わせください |

出張祭典について

事前に日時の問い合わせをお願い致します

地鎮祭/上棟祭/新築家祓

神棚祓/起工祭/定礎祭

竣工祭/安全祈願/解体家祓

稲荷祭/井戸祓/伐採祓

進水式/開店清祓

お問い合わせ

0438-23-8881

お焚き上げについて

本殿右裏にあります「古神札納所」に納めください。

※お人形・不燃物・だるま等は受け付けておりません。

厄年表

男性

| 前厄 | 24歳 平成15年生 (2003年) |

41歳 昭和61年生 (1986年) |

60歳 昭和42年生 (1967年) |

|---|---|---|---|

| 本厄 | 25歳 平成14年生 (2002年) |

42歳 昭和60年生 (1985年) |

61歳 昭和41年生 (1966年) |

| 後厄 | 26歳 平成13年生 (2001年) |

43歳 昭和59年生 (1984年) |

62歳 昭和40年生 (1965年) |

女性

| 前厄 | 18歳 平成21年生 (2009年) |

32歳 平成7年生 (1995年) |

36歳 |

60歳 昭和42年生 (1967年) |

|---|---|---|---|---|

| 本厄 | 19歳 平成20年生 (2008年) |

33歳 平成6年生 (1994年) |

37歳 平成2年生 (1990年) |

61歳 昭和41年生 (1966年) |

| 後厄 | 20歳 平成19年生 (2007年) |

34歳 平成5年生 (1993年) |

38歳 平成元年生 (1989年) |

62歳 昭和40年生 (1965年) |

方位除け

一白水星

| 中央(八方塞がり) | ||

|---|---|---|

| 100歳 昭和2年生 |

91歳 昭和11年生 |

82歳 昭和20年生 |

| 73歳 昭和29年生 |

64歳 昭和38年生 |

55歳 昭和47年生 |

| 46歳 昭和56年生 |

37歳 平成2年生 |

28歳 平成11年生 |

| 19歳 平成20年生 |

10歳 平成29年生 |

1歳 令和8年生 |

四緑木星

| 北東(表鬼門) | ||

|---|---|---|

| 103歳 大正13年生 |

94歳 昭和8年生 |

85歳 昭和17年生 |

| 76歳 昭和26年生 |

67歳 昭和35年生 |

58歳 昭和44年生 |

| 49歳 昭和53年生 |

40歳 昭和62年生 |

31歳 平成8年生 |

| 22歳 平成17年生 |

13歳 平成26年生 |

4歳 令和5年生 |

六白金星

| 北(困難宮) | ||

|---|---|---|

| 105歳 大正11年生 |

96歳 昭和6年生 |

87歳 昭和15年生 |

| 78歳 昭和24年生 |

69歳 昭和33年生 |

60歳 昭和42年生 |

| 51歳 昭和51年生 |

42歳 昭和60年生 |

33歳 平成6年生 |

| 24歳 平成15年生 |

15歳 平成24年生 |

6歳 令和3年生 |

七赤金星

| 南西(裏鬼門) | ||

|---|---|---|

| 106歳 大正10年生 |

97歳 昭和5年生 |

88歳 昭和14年生 |

| 79歳 昭和23年生 |

70歳 昭和32年生 |

61歳 昭和41年生 |

| 52歳 昭和50年生 |

43歳 昭和59年生 |

34歳 平成5年生 |

| 25歳 平成14年生 |

16歳 平成23年生 |

7歳 令和2年生 |

七五三

3歳(男女)

満年齢 数え年 |

5歳(男)

満年齢 数え年 |

7歳(女)

満年齢 数え年 |

戌の日安産祈願吉日

赤文字の日は大安の戌の日となっていますので、ぜひ参考にしてください。

令和8年(2026年)

| 1月 | 12日(月)・24日(土) |

|---|---|

| 2月 | 5日(木)・17日(火) |

| 3月 | 1日(日)・13日(金)・25日(水) |

| 4月 | 6日(月)・18日(土)・30日(木) |

| 5月 | 12日(火)・24日(日) |

| 6月 | 5日(金)・17日(水)・29日(月) |

| 7月 | 11日(土)・23日(木) |

| 8月 | 4日(火)・16日(日)・28日(金) |

| 9月 | 9日(水)・21日(月) |

| 10月 | 3日(土)・15日(木)・27日(火) |

| 11月 | 8日(日)・20日(金) |

| 12月 | 2日(水)・14日(月)・26日(土) |

令和9年(2027年)

| 1月 | 7日(木)・19日(火)・31日(日) |

|---|---|

| 2月 | 12日(金)・24日(水) |

| 3月 | 8日(月)・20日(土) |

| 4月 | 1日(木)・13日(火)・25日(日) |

| 5月 | 7日(金)・19日(水)・31日(月) |

| 6月 | 12日(土)・24日(木) |

| 7月 | 6日(火)・18日(日)・30日(金) |

| 8月 | 11日(水)・23日(月) |

| 9月 | 4日(土)・16日(木)・28日(火) |

| 10月 | 10日(日)・22日(金) |

| 11月 | 3日(水)・15日(月)・27日(土) |

| 12月 | 9日(木)・21日(火) |

- 年間行事

- 1月

-

歳旦祭

1月1日の午前零時から斎行する年初のお祭りです。新年を祝い、皇室の弥栄と国の隆昌と氏子崇敬者の安泰、世界の平和を祈る祭儀を執り行います。境内は多くの参拝客で溢れ、交通安全や合格祈願といったお守りを求めて賑わいます。

- 2月

-

節分祭

毎年2月3日午後6時斎行。追儺式(ついなしき)とは旧暦における新年の災厄を祓い病いを除く祈りをこめた儀式です。災厄や疫病の原因と考えられた鬼を追い払うことで福を迎える祭事として今日に伝えられています。

- 6月

-

夏越大祓式

毎年6月30日午後3時斎行。日々の生活の中で知らず知らずのうちに身に付く罪や穢れを、半年に1度祓い清める日本の伝統行事です。

- 7月

-

御例祭

◇本殿祭

第2金曜日

◇関東一の大神輿巡行

翌土曜・日曜日

- 8月

-

戦没者慰霊祭

毎年8月15日 午前10時表忠碑にて「戦没者慰霊祭」斎行。

戦没者の英霊に追悼と感謝の真心を捧げ恒久平和を祈念する慰霊祭を行います。

- 11月

-

七五三詣

男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳の11月15日にこれまでの成長を感謝し、今後も健やかに成長していけるように願い、氏神様にお参りする祝事です。

- 12月

-

年越大祓式

毎年12月31日午後3時斎行。日々の生活の中で知らず知らずのうちに身に付く罪や穢れを、半年に1度祓い清める日本の伝統行事です。

授与品・御朱印

- お守り

- 〇

- おみくじ

- 〇

- 絵馬

- 〇

- 御朱印

- 〇

- 御朱印帳

- 〇

- お焚き上げ

- 〇

お守り

-

方位除

-

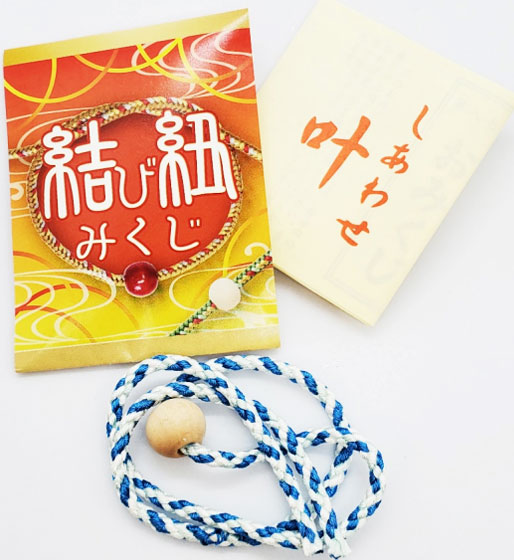

結び紐みくじ

-

結び守

-

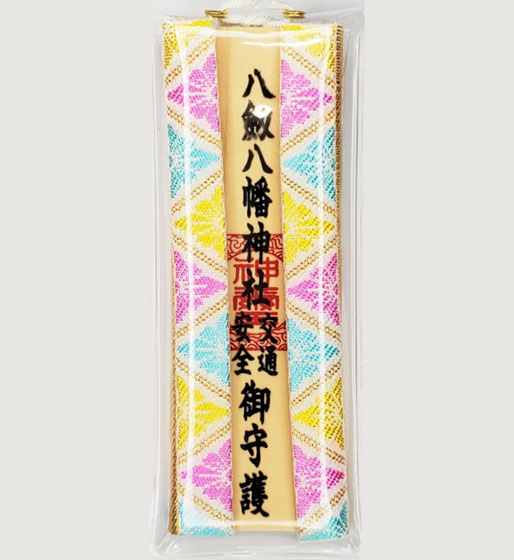

交通安全守

-

健康守

絵馬

-

祈願成就絵馬

御朱印帳

-

御朱印帳

氏子区域

ご奉賛のお願い

〇奉賛・寄付のお願い

奉賛等のお願いについての文章などをご記入ください。

返礼について

返礼についてあれば教えて下さい。